L’IA musicale : la fin de l’artiste ou la renaissance du créateur ?

« Il faut encore porter en soi un chaos, pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. » (Nietzsche)

MUSIQUE ET IA

5/22/20256 min read

Depuis quelques mois, les réseaux bruissent de vidéos impressionnantes : l’IA compose, orchestre, imite des styles. Certains y voient la fin des musiciens, d’autres un outil formidable. Une chose est sûre : l’émotion oscille entre fascination technologique et désarroi existentiel.

J’avais déjà pris la parole sur ce sujet à plusieurs reprises. Mais ce qui se joue aujourd’hui dépasse la simple prouesse. C’est un changement de paradigme. Un basculement culturel. Et, pour beaucoup de jeunes créateurs, une source d’angoisse réelle.

Alors posons-nous cette question : qu’est-ce que l’IA ne pourra jamais faire ? Et que nous reste-t-il, à nous, les imparfaits humains, face à ces machines toujours plus rapides, toujours plus efficaces, toujours plus "prolifiques" ?

Ce n’est pas la première fois que le travail artistique est menacé

Il serait naïf de croire que la révolution de l’IA inaugure la première crise de la création. À chaque mutation technologique majeure, les artistes ont vu leur utilité remise en cause : l’arrivée de l’enregistrement a bouleversé les musiciens de scène, celle de la photographie a questionné la peinture figurative, celle de la MAO a changé l’industrie musicale.

Et pourtant : jamais le besoin d’incarnation, de singularité, de sens n’a disparu.

Ce que l’IA remet en lumière, c’est une vieille réalité : il y a toujours eu deux formes de production artistique.

D’un côté, l’art comme marchandise : efficace, prévisible, facilement consommable.

De l’autre, l’art comme langage de l’âme, qui dérange, émeut, ou déroute.

Ce clivage existait déjà, bien avant que l’intelligence ne soit artificielle. Dans les années 2000, la démocratisation du home-studio et des banques de sons a permis l'émergence de musiciens non-formés, proposant des prestations “low-cost”, mais avec un rendu suffisant pour séduire un employeur peu exigeant. C’était une forme primitive de crétinerie artificielle : du copier-coller humain. L’IA ne fait qu’amplifier cette logique.

Le vrai danger : le panurgisme culturel

La puissance actuelle de l’IA, ce n’est pas de créer. C’est de reproduire à grande échelle ce qui a déjà fonctionné. Elle ne “compose” pas, elle “prédit” ce qui ressemblerait à une œuvre musicale plausible.

Autrement dit, elle recycle l’entendu, elle synthétise l’attendu. Et elle le fait vite. Très vite. Trop vite pour que nous puissions rivaliser sur ce terrain.

Mais faut-il vraiment rivaliser ? Faut-il devenir l’ombre numérique de nos propres talents ?

Non. Il faut fuir cette tentation de l’imitation. Car à vouloir ressembler à une IA, l’artiste renonce à son humanité, à son rôle fondamental dans la cité.

L’esthéticien Theodor W. Adorno, dans sa critique de l’industrie culturelle, rappelait que la standardisation des œuvres aboutit à une forme de régression de la sensibilité. Plus on entend les mêmes choses, moins on est capable de désirer autre chose.

Et c’est là le vrai danger : voir une génération entière nourrie à la musique prévisible, formatée, générée par l’algorithme. Des oreilles abîmées par la répétition, des goûts atrophiés par le prêt-à-entendre.

Ce que l’IA ne peut pas faire : créer depuis la faille

Il faut le dire clairement : l’IA est un plagiaire, et même un plagiaire médiocre. Car elle ne copie pas avec intention. Elle recopie sans conscience. Elle reproduit sans jugement.

Or, comme le disait Paul Valéry : « Le propre de l’esprit, c’est de savoir qu’il pense. » La machine ne sait pas ce qu’elle fait. Elle n’a ni histoire, ni intuition, ni mémoire affective. Elle n’a pas de névrose, pas de rêve, pas de silence intérieur.

Elle ne doute pas. Elle n’a pas peur. Elle ne rate pas.

Et c’est précisément cela qui fait la force de l’artiste humain.

Car créer, ce n’est pas réussir. Créer, c’est tenter, échouer, bifurquer, se perdre, recommencer. C’est chercher une vérité sensible qui ne peut surgir que de notre condition imparfaite, de notre finitude, de nos contradictions.

L’originalité véritable n’est jamais calculée. Elle naît d’un déséquilibre, d’un point de rupture, d’un moment irrationnel. Or l’irrationnel est, par essence, inaccessible à la machine.

L’imperfection comme refuge du sens

Ce que l’IA nous vole, ce n’est pas le métier. Ce sont les miettes du métier, ces gigues mal payées, ces jingles interchangeables. Elle balaie aussi les parasites qui occupaient le terrain sans ambition.

Mais elle ne peut rien contre le geste juste, l’acte artistique sincère, l’œuvre née d’un désordre intérieur. Elle ne peut rien contre la faille habitée, cette imperfection qui fait qu’un concert est inoubliable non pour sa perfection technique, mais pour un frottement, un silence, un regard.

Dans un monde saturé de contenus, ce que l’on retient, c’est ce qui détonne. Ce qui ne ressemble à rien d’autre. Ce qui ose.

Il ne s’agit pas de “faire différent pour faire différent”. Il s’agit de faire authentique. Et cette authenticité, même les meilleurs prompts ne pourront jamais la coder.

Vers une éthique de la création face à l’automatisation

Bien sûr, il faudra des garde-fous juridiques. Il faudra que l’Europe tienne bon sur les questions de propriété intellectuelle. Il faudra qu’on cesse d’entraîner les IA sur nos œuvres sans notre consentement. Il faudra que Meta, OpenAI, Google soient mis face à leurs responsabilités. Le combat juridique est essentiel.

Mais il ne suffira pas. Il faudra surtout que les artistes cessent de chercher à plaire à l’algorithme, et retrouvent le courage de proposer une pensée, un son, un souffle.

Car ce n’est pas la machine qui détruira la création. Ce sont les créateurs eux-mêmes, s’ils renoncent à l’invention pour se mettre au service du goût dominant.

Il faudra peut-être accepter de composer moins, mais mieux. De viser moins de likes, mais plus de sens. D’enseigner aux jeunes musiciens que leur singularité est leur seule richesse, et que la seule façon de résister à la machine est d’être radicalement humain.

Hannah Arendt, dans La Condition de l’homme moderne, distingue trois types d’activités humaines : le labeur (ce qui relève du cycle vital), l’œuvre (ce que l’homme fabrique et laisse dans le monde), et l’action (ce qui engage la parole, la pluralité, l’imprévisible).

Or, ce que l’IA menace le plus, ce n’est pas le labeur répétitif – qu’elle remplace déjà. Ce n’est même pas l’œuvre standardisée – qu’elle mime à la perfection.

Ce qu’elle ne peut pas atteindre, c’est l’action.

L’action, chez Arendt, c’est ce qui engage l’humain dans sa singularité, dans son irrationalité assumée, dans sa capacité à initier quelque chose d’inédit, dans un espace partagé. L’IA peut produire, mais elle ne peut pas agir. Elle ne peut pas prendre la parole, au sens politique et existentiel du terme.

Créer, c’est donc bien plus que fabriquer. C’est poser un acte. Un acte risqué, exposé, imparfait, incomparable. C’est là que le créateur retrouve sa fonction irremplaçable.

L’art du pas de côté

Il ne s’agit donc pas d’un repli nostalgique. Il s’agit d’un acte de résistance : cultiver l’étrangeté. Innover dans les détails. Tenter des mariages sonores improbables. Proposer des œuvres qui détonnent. Des formes nouvelles, ou des détournements ludiques de formes anciennes.

Bref : rester joueur. Comme le dirait Georges Perec : “Je me demande parfois si l’on ne pourrait pas essayer de voir ce que ça fait.”

C’est cette curiosité, cette capacité à “penser contre soi”, à inventer sans but immédiat, qui nous distingue.

Et maintenant ?

Alors non, tout n’est pas perdu. Oui, il y aura des années difficiles. Oui, certains métiers vont disparaître. Mais ceux qui continueront à chercher dans l’art un espace de liberté, d’émotion, d’intelligence du sensible, auront toujours une place.

À condition de ne pas céder à la facilité, à l’uniformisation, au mimétisme.

La machine ne rêve pas. Elle ne pleure pas. Elle ne rit pas. Elle ne rate pas.

Elle n’aura jamais l’audace de créer ce qu’elle n’a pas déjà vu.

Nous, si.

Et c’est là que tout se joue.

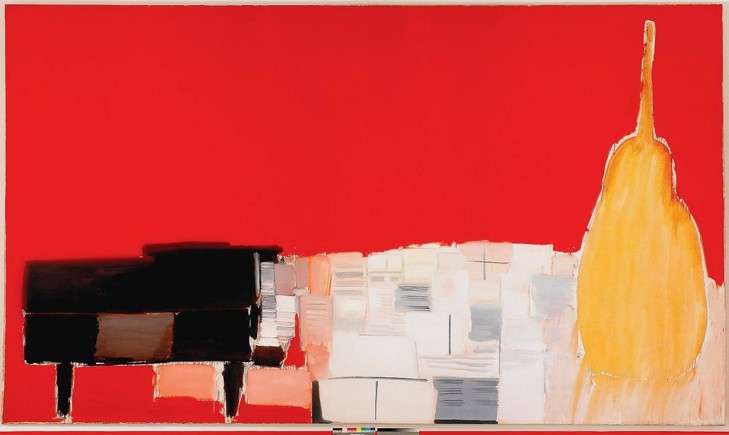

Nicolas de Staël, Le Concert, 1955, huile sur toile, 350 x 600 cm, Antibes, Musée Picasso

Réseaux Sociaux & Cie

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux suivants

RESTONS EN CONTACT

© 2024. All rights reserved.